放弃高薪进山与古石刻为伴

花甲老人胡家其感叹泉州九日山祈风摩崖石刻的辉煌“海丝”史,已默默为其守护26年

发布时间:

2015年06月25日 来源:

中山日报 作者:文/图本报记者 赵伟 朱晖

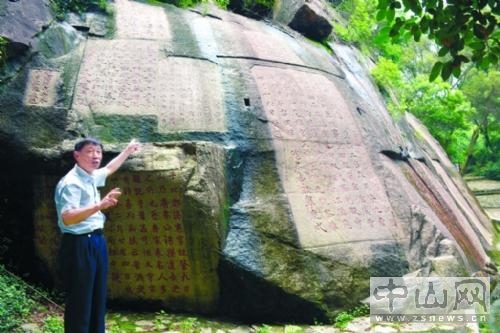

九日山摩崖石刻

今天的九日山,凉风习习,鸟语花香,祖辈们留下的“祈风石刻群”清晰可见;透过石刻群,当年声势浩大的祈风祭典以及船队扬帆出航的热闹场面都一一再现。不过在26年前,九日山却是荒草丛生,坟墓遍地,污水横流。这些变化都离不开一位66岁老人26年来对九日山的默默坚守和付出。他就是九日山文管所原所长胡家其。

■因一次国际考察,他放弃高薪进山

泉州九日山位于泉州南安丰州镇西面,因“山中无石不刻字”闻名海内外,石刻记录了当年人们出海前在这里进行的祈风仪式。

“如果没有来这里,我的人生将完全不一样。”胡家其说,“26年前的一个决定,改变了人生。我原是一名民族乐器演奏员,1985年,我办理停薪留职手续后‘下海’,到厦门的一家港资企业当总经理,每个月工资1000多元港币,西装革履,派头十足。而当时到九日山工作每月只有50多元工资。”

这一人生选择与泉州市当时的一个重要的文化事件相关。胡家其说,可以用临危受命来形容。1989年1月,泉州被正式列入海上丝绸之路的考察点。当时,离国际考察队来泉州仅剩两年。“时间紧迫,有关部门要找一个‘能干、会干的当地人。’按照以上三条标准,我被意外选中。”胡家其说,“领导来征求我个人意见时,我要求‘让我考虑三个月。’原因是,自己对历史学、文学、文物考古等方面的知识一窍不通。”

为什么联合国会组团来考察呢?三个月内,胡家其走了三遍九日山,仔细翻阅了《南安县志》《泉州府志》等书籍。当他了解到九日山辉煌的过去后,感叹“原来九日山是这样子的!原来有这么重要的历史价值!”

“当时,这里杂草丛生,坟茔遍地,污水横流,连石刻也都是黑不溜秋的。”在此后两年时间里,胡家其带着他的下属起早贪黑,做着各种准备工作。1991年2月16日,联合国教科文组织海上丝绸之路考察队员30多人,对九日山上的海交祈风摩崖石刻胜迹赞叹不已。“当时联合国的官员都竖起了大拇指,说:‘verygood!Ok!’”胡家其说。

■祈风仪式保存至今

九日山祈风石刻印证了十二三世纪我国南北宋时期泉州港与印度洋、波斯湾、红海沿岸,以及东非、东南亚地区人民海上贸易和人文交往的史实。

胡家其说,据考究,当时泉州地区拥有丰富的资源,如德化的陶瓷、安溪的茶叶、泉州的丝绸等。宋元时期,泉州港号称“东方第一大港”,当时出入泉州港的许多番舶船队,夏季御西南风而来,冬季乘东北风而去。由于当时的远洋航行全靠风驱动,没有风只能祈求神的帮助。泉州的太守、县令以及市舶司等人员,就会到九日山下延福寺侧的通远王祠 (后改称昭惠庙),举行隆重的祈求海舶顺风的典礼。

祈风典礼一次在农历四至六月间,为回舶祈风;一次在八到十二月间,为遣舶祈风。上述人员参加完典礼之后,参与者就登上九日山游玩,后将祈风、游记等活动的情况,简略镌刻于山中岩壁间,形成如今我们看到的九日山祈风石刻。现在,泉州也仍延续祈风传统。

■“我没有理由不爱它”

“现存的古代九日山石刻以宋刻居多,计有宋刻60方、元刻6方、明刻9方、清刻1方,无纪念题刻1方,共计77方。加上联合国教科文组织的纪事石刻,总计78方。按照内容分,海交祈风石刻10方、景迹提名石刻16方、修建纪事石刻7方、登临诗石刻11方、游览留名石刻34方。”

“石刻内容就像现在的新闻报道,时间、地点、人物、何事、如何五要素齐全。”登上西峰石刻群,胡家其生动地向记者解说石刻的五要素。

胡家其坦言,刚开始他对石刻也不懂,都是逼着自己自学考古学、天文、地理,民俗、古汉语……而石刻描红也不是一件轻松的事,胡家其说,石刻每三年要清理一次,要先刷掉字上的污渍,再用萝卜挨个擦蹭,待清洗晾干,最后涂上刺鼻的油漆。每涂完一方石刻就得花上2天的时间,这样浩大的工程一次就得花上3个月的时间。

26年了,胡家其一直做着九日山文物古迹保护和宣传工作。6年前,年满60岁退休的他,被返聘为文管所顾问,他非常高兴。他说:“我把人生最重要的时光给了九日山。现在叫我干其他的,我也不会。我没有理由不爱它。”